| No. | Tahapan | Uraian Tugas | |

| 1 | Pekerja Sosial dalam Pendekatan Awal | 1. Melaksanakan penjajagan awal dengan pihak terkait. | |

| 2. Melaksanakan konsultasi dengan pihak terkait dalam persiapan sosialisasi. | |||

| 3. Menyusun rancangan sosialisasi program pelayanan. | |||

| 4. Menyusun materi sosialisasi program pelayanan. | |||

| 5. Mengumpulkan data peserta sosialisasi program pelayanan. | |||

| 6. Melaksanakan sosialisasi program pelayanan terhadap masyarakat luas. | |||

| 7. Melaksanakan sosialisasi program pelayanan terhadap kelompok sasaran program pelayanan kesejahteraan sosial. | |||

| 8. Melaksanakan sosialisasi program pelayanan terhadap pihak yang berpengaruh. | |||

| 9. Memberikan supervisi dalam sosialisasi program pelayanan kepada Pendamping WBS | |||

| 10. Melaksanakan evaluasi proses sosialisasi program pelayanan. | |||

| 12. Melaksanakan identifikasi calon WBS hasil rujukan instansi terkait | |||

| 14. Memberikan supervisi dalam identifikasi calon WBS kepada pendamping WBS | |||

| 15. Menyusun rancangan kegiatan pemberian motivasi kepada calon Warga Binaan Sosial | |||

| 16. Melaksanakan kegiatan pemberian motivasi kepada Calon Warga Binaan Sosial. | |||

| 17. Memberikan supervisi dalam kegiatan pemberian motivasi kepada calon Warga Binaan Sosial kepada Pendamping WBS | |||

| 18. Melaksanakan evaluasi proses pemberian motivasi kepada Calon Warga Binaan Sosial. | |||

| 19. Menyusun rancangan kegiatan seleksi Calon Warga Binaan Sosial. | |||

| 20. Menyusun pedoman wawancara untuk kegiatan seleksi Calon Warga Binaan Sosial. | |||

| 21. Meneliti kelengkapan persyaratan administrasi Calon Warga Binaan Sosial. | |||

| 22. Melaksanakan wawancara penentuan kelayakan Calon Warga Binaan Sosial. | |||

| 23. Menginformasikan hasil seleksi kepada Calon Warga Binaan Sosial, keluarga, dan lembaga pengirim. | |||

| 24. Melaksanakan rujukan Calon Warga Binaan Sosial ke lembaga pelayanan lain. | |||

| 25. Memberikan supervisi dalam kegiatan seleksi Calon Warga Binaan Sosial kepada Pendamping WBS | |||

| 26. Melaksanakan evaluasi kegiatan seleksi Calon Warga Binaan Sosial. | |||

| 27. Mengumpulkan data dan informasi tambahan tentang Calon Warga Binaan Sosial. | |||

| 28. Merumuskan kesepakatan hak dan kewajiban antara pekerja sosial dengan Warga Binaan Sosial | |||

| 29. Mengidentifikasi sarana dan prasarana pelayanan. | |||

| 30. Melaksanakan penempatan Warga Binaan Sosial | |||

| 2 | Pekerja Sosial dalam Pengungkapan dan Pemahaman Masalah (assessment) | 1. Menyusun rancangan kegiatan asesmen masalah, kebutuhan, dan sistem sumber Warga Binaan Sosial | |

| 2. Menyusun instrumen asesmen masalah, kebutuhan, dan sistem sumber Warga Binaan Sosial | |||

| 3. Melaksanakan kegiatan asesmen masalah, kebutuhan, dan sistem sumber Warga Binaan Sosial | |||

| 4. Memberikan supervisi dalam kegiatan asesmen masalah, kebutuhan, dan sistem sumber WBS kepada Pendamping WBS | |||

| 5. Melaksanakan kegiatan temu bahas hasil asesmen masalah, kebutuhan, dan sistem sumber Warga Binaan Sosial | |||

| 6. Melaksanakan kegiatan temu bahas hasil asesmen masalah, kebutuhan, dan sistem sumber Warga Binaan Sosial. | |||

| 7. Menyusun laporan hasil asesmen masalah, kebutuhan, dan sistem sumber WBS | |||

| 8. Melaksanakan evaluasi proses asesmen masalah, kebutuhan, dan sistem sumber WBS | |||

| 3 | Pekerja Sosial dalam Perencanaan Pemecahan Masalah | 1. Menyusun rancangan kegiatan dalam penyusunan rencana pemecahan masalah penerima | |

| pelayanan. | |||

| 2. Menyusun rencana pemecahan masalah bersama Warga Binaan Sosial dalam bimbingan | |||

| fisik. | |||

| 3. Menyusun rencana pemecahan masalah bersama Warga Binaan Sosial dalam bimbingan | |||

| psikososial. | |||

| 4. Menyusun rencana pemecahan masalah bersama Warga Binaan Sosial dalam bimbingan | |||

| sosial. | |||

| 5. Menyusun rencana pemecahan masalah bersama Warga Binaan Sosial dalam bimbingan | |||

| keterampilan. | |||

| 6. Menyusun rencana pemecahan masalah bersama Warga Binaan Sosial dalam pengembangan | |||

| masyarakat. | |||

| 7. Menyusun rencana pemecahan masalah bersama Warga Binaan Sosial dalam resosialisasi. | |||

| 8. Menyusun rencana pemecahan masalah bersama Warga Binaan Sosial dalam advokasi. | |||

| 9. Memberikan supervisi dalam penyusunan rencana pemecahan masalah penerima | |||

| pelayanan kepada Pekerja Sosial di bawahnya. | |||

| 10. Melaksanakan kegiatan fasilitasi temu bahas dalam penyusunan rencana pemecahan | |||

| masalah Warga Binaan Sosial. | |||

| 11. Melaksanakan temu bahas dalam penyusunan rencana pemecahan masalah penerima | |||

| pelayanan sebagai penyaji kegiatan bimbingan fisik, keterampilan, dan | |||

| resosialisasi. | |||

| 12. Melaksanakan temu bahas dalam penyusunan rencana pemecahan masalah penerima | |||

| pelayanan sebagai penyaji kegiatan bimbingan psikososial, sosial, pengembangan | |||

| masyarakat, dan advokasi. | |||

| 13. Melaksanakan temu bahas dalam penyusunan rencana pemecahan masalah penerima | |||

| pelayanan sebagai peserta. | |||

| 14. Mensosialisasikan rencana pemecahan masalah kepada Warga Binaan Sosial. | |||

| 15. Melaksanakan evaluasi proses penyusunan rencana pemecahan masalah Warga Binaan Sosial | |||

| 4 | Pekerja Sosial dalam Pelaksanaan Pemecahan Masalah | 1. Menyusun rancangan pelaksanaan kegiatan pemecahan masalah Warga Binaan Sosial | |

| 2. Melaksanakan pemeliharaan fisik Warga Binaan Sosial. | |||

| 3. Memberikan motivasi kepada Warga Binaan Sosial dalam bimbingan fisik. | |||

| 4. Memberikan motivasi kepada Warga Binaan Sosial dalam bimbingan psikososial. | |||

| 5. Memberikan motivasi kepada Warga Binaan Sosial dalam bimbingan sosial. | |||

| 6. Memberikan motivasi kepada Warga Binaan Sosial dalam bimbingan keterampilan. | |||

| 7. Memberikan motivasi kepada Warga Binaan Sosial dalam pengembangan masyarakat. | |||

| 8. Memberikan motivasi kepada Warga Binaan Sosial dalam resosialisasi. | |||

| 9. Memberikan motivasi kepada Warga Binaan Sosial dalam advokasi. | |||

| 10. Melaksanakan kegiatan pendampingan Warga Binaan Sosial dalam kegiatan bimbingan fisik dan keterampilan. | |||

| 11. Melaksanakan kegiatan bimbingan psikososial terhadap Warga Binaan Sosial. | |||

| 12. Melaksanakan kegiatan bimbingan sosial terhadap Warga Binaan Sosial. | |||

| 13. Melaksanakan kegiatan bimbingan pengembangan masyarakat terhadap Warga Binaan Sosial | |||

| 14. Melaksanakan kegiatan bimbingan resosialisasi terhadap Warga Binaan Sosial. | |||

| 15. Melaksanakan kegiatan advokasi terhadap Warga Binaan Sosial. | |||

| 16. Memantau aktivitas sehari-hari Warga Binaan Sosial. | |||

| 17. Mengidentifikasi hambatan pelaksanaan kegiatan pendampingan Warga Binaan Sosial dalam kegiatan bimbingan fisik dan keterampilan. | |||

| 18. Mengidentifikasi hambatan pelaksanaan kegiatan bimbingan psikososial terhadap Warga Binaan Sosial. | |||

| 19. Mengidentifikasi hambatan pelaksanaan kegiatan bimbingan sosial terhadap Warga Binaan Sosial. | |||

| 20. Mengidentifikasi hambatan pelaksanaan kegiatan pengembangan masyarakat terhadap Warga Binaan Sosial. | |||

| 21. Mengidentifikasi hambatan pelaksanaan kegiatan bimbingan resosialisasi terhadap Warga Binaan Sosial. | |||

| 22. Mengidentifikasi hambatan pelaksanaan kegiatan advokasi terhadap Warga Binaan Sosial | |||

| 23. Memberikan supervisi kepada Pendamping WBS dalam pendampingan bimbingan fisik. | |||

| 24. Memberikan supervisi kepada pendamping WBS dalam pendampingan bimbingan keterampilan. | |||

| 25. Memberikan supervisi kepada Pendamping WBS dalam bimbingan psikososial. | |||

| 26. Memberikan supervisi kepada Pendamping WBS dalam bimbingan sosial. | |||

| 27. Memberikan supervisi kepada Pendamping WBS dalam resosialisasi. | |||

| 28. Memberikan supervisi kepada Pendamping WBS dalam pengembangan Masyarakat. | |||

| 29. Memberikan supervisi kepada Pendamping WBS dalam advokasi. | |||

| 30. Melaksanakan evaluasi proses kegiatan pemecahan masalah Warga Binaan Sosial. | |||

| 5 | Pekerja Sosial dalam Bimbingan dan Pembinaan Lanjut | 1. Menyusun rancangan kegiatan bimbingan dan pembinaan lanjut terhadap eks Warga Binaan Sosial | |

| 2. Melaksanakan kegiatan bimbingan dan pembinaan lanjut terhadap eks Warga Binaan Sosial melalui bimbingan dan penyuluhan sosial. | |||

| 3. Melaksanakan kegiatan bimbingan dan pembinaan lanjut terhadap eks Warga Binaan Sosial melalui bimbingan dan pendampingan secara individu. | |||

| 4. Melaksanakan kegiatan bimbingan dan pembinaan lanjut terhadap eks Warga Binaan Sosial pelayanan melalui koordinasi dengan pihak terkait. | |||

| 5. Melaksanakan kegiatan bimbingan dan pembinaan lanjut terhadap eks Warga Binaan Sosial melalui penggalian dan pengkaitan dengan sistem sumber yang tersedia. | |||

| 6. Melaksanakan kegiatan bimbingan dan pembinaan lanjut terhadap eks Warga Binaan Sosial melalui pemberian bantuan pengembangan usaha. | |||

| 7. Memantau perkembangan eks Warga Binaan Sosial dalam masyarakat. | |||

| 8. Mengidentifikasi hambatan pelaksanaan kegiatan bimbingan dan pembinaan lanjut terhadap eks Warga Binaan Sosial. | |||

| 9. Memberikan supervisi dalam pelaksanaan bimbingan dan pembinaan lanjut terhadap Pendampingan WBS |

Search This Blog

Search This Blog

Saturday, September 8, 2018

Uraian Tugas Pekerja Sosial Seting Pelayanan Panti Sosial

MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PEKERJAAN SOSIAL DI INDONESIA: KECENDERUNGAN DAN ISU (Social Welfare Problems and Social Work in Indonesia: Trends and Issues)

The achievement of social welfare means, first and foremost, the alleviation of poverty in its many manifestations.

Howard Jones (1990:281)

Abstract

The argument that social work is a human profession dealing with social problems is several hundred years old. However, as social work in Indonesia is still searching for its original identity, the discussion whether social work should focus on a narrow or broader scope of social problems has been a hotly debate, perhaps since the profession born in the country more than four decades ago. This paper takes the position that social workers should be able to respond to social problems. However, in order to have a clear demarcation of professional intervention, social workers in Indonesia need to focus their expertise on dealing with social problems in a narrow sense, or in what this paper calls ‘social welfare problems’. This paper then goes on to highlight the ‘big four’ problems, such as poverty and destitution, disability, neglect, and inadequate housing and discuss the implications for social work education. By knowing the nature of social welfare problems to be addressed, it is argued that social workers’ competencies can be identified and curriculum contents for social work education can be developed.

PEMBUKA

Salah satu pendekatan untuk merancang dan mengembangkan kurikulum pekerjaan sosial adalah dengan mengenali fokus masalah yang akan ditangani oleh profesi tersebut. Makalah ini pada intinya membahas dua tema utama, yaitu gambaran mengenai masalah kesejaheraan sosial dan implikasinya terhadap pendidikan pekerjaan sosial di Indonesia. Masalah kesejahteraan sosial yang dibahas difokuskan pada masalah yang terkait dengan kemiskinan, yaitu kefakirmiskinan, kecacatan, ketelantaran, dan ketidaklayakan tempat tinggal (hunian). Sekadar melengkapi diskusi mengenai pendidikan pekerjaan sosial, makalah ini juga memuat kotak (box) mengenai pendikan pekerjaan sosial di Kanada berdasarkan analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats). Pada bagian akhir, makalah ini mengajukan sebuah gagasan sederhana mengenai ‘Kurikulum Berbasis Kompetensi dan Komitmen’ (KBKK) yang kiranya dapat dikembangkan bagi kurikulum pekerjaan sosial.

MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL

Beragam literatur pekerjaan sosial kerapkali menggunakan istilah ‘masalah sosial’ dan ‘masalah kesejahteraan sosial’ sebagai dua konsep yang identik dan dapat dipertukarkan (lihat misalnya Chambers, 2000). Ini persis seperti istilah ‘kebijakan sosial’ (social policy) yang senantiasa dirujukkan dengan kebijakan kesejahteraan sosial (social welfare policy) (lihat Huttman, 1982; Gilbert dan Specht, 1986; Spicker, 1995; Hill, 1996).

Fokus

Dalam konteks ke-Indonesiaan, istilah ‘masalah sosial’ dan ‘masalah kesejahteraan sosial’ tampaknya (atau terpaksa) perlu sedikit dibedakan karena dua alasan. Pertama, dalam ranah pembangunan di Tanah Air, dikenal istilah pembangunan sosial dan pembangunan kesejahteraan sosial. Apakah pekerjaan sosial sebaiknya lebih berkiprah dalam pembangunan sosial atau kesejahtaraan sosial adalah isu yang senantiasa hangat dan belum ‘terpecahkan’.

Kedua, dalam benak publik istilah kesejahteraan sosial seringkali hanya diartikan sebagai ‘kondisi kehidupan’ (well-being) dan sangat jarang yang mengartikannya sebagai ‘arena’ atau ‘aktivitas’ pekerjaan sosial. Karenanya, pembangunan kesejahteraan sosial masih sering dianggap sebagai ‘kegiatan coca-cola’, yaitu: kegiatan apa saja yang dapat dilakukan dimana saja, kapan saja dan oleh siapa saja. Dan bahkan kini ada pendapat yang menyatakan bahwa jurusan kesejahteraan sosial adalah ‘pabrik’ ilmuwan atau praktisi sosial; dan bukan penghasil pekerja sosial yang dikenal dalam dunia internasional sebagai ‘social worker’ itu.

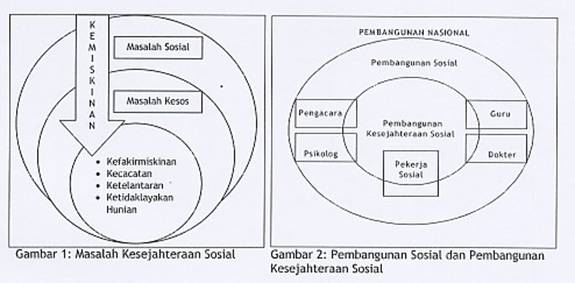

Makalah ini berargumen bahwa masalah sosial dapat dibedakan dengan masalah kesejahteraan sosial. Masalah kesejahteraan sosial merupakan bagian dari masalah sosial. Sebagai ilustrasi, kemiskinan merupakan masalah utama yang terbentang dalam domain masalah sosial dan masalah kesejahteraan sosial. Namun, secara khusus, masalah kemiskinan kemudian menyentuh dimensi kesejahteraan sosial, seperti fakir miskin, orang dengan kecacatan (ODK), anak dan lansia telantar, dan rumah tidak layak huni. Populasi yang mengalami problema ini dikenal dengan istilah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) (Gambar 1).

Sejalan dengan ide tersebut, maka respon terhadap masalah tersebut juga dapat dibedakan, meskipun sangat bersinggungan. Penanganan masalah sosial dilakukan melalui strategi pembangunan sosial. Sedangkan pembangunan kesejahteraan sosial sejatinya lebih difokuskan pada penanganan masalah kesejahteraan sosial. Peran yang dimainkan berbagai profesi juga tentunya akan berlainan. Gambar 2 memperlihatkan bahwa peran pekerja sosial lebih dominan dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Sedangkan profesi lainnya, peranan dominannya adalah dalam domain khasnya masing-masing. Misalnya, guru dalam domain pendidikan dan dokter dalam bidang kesehatan.

Selayang Pandang Masalah Kesejahteraan Sosial

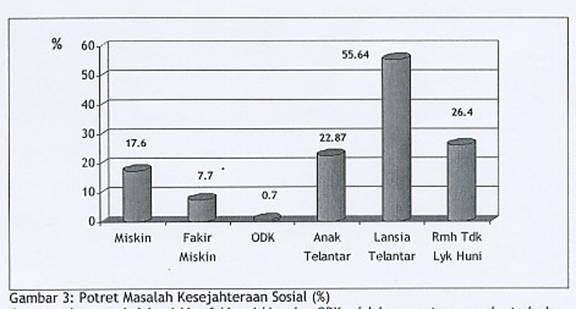

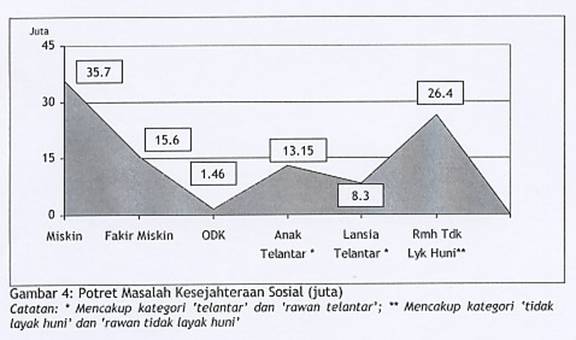

Bila kita sependapat dengan adagium “pekerja sosial harus memberi solusi konkret pada problema anak bangsa”, rasanya pernyataan Howard Jones yang dikutip di awal tulisan sangat relevan untuk konteks Indonesia. Di Tanah Air, problema utama yang masih dihadapai adalah kemiskinan dengan berbagai wajah serta turunannya. Oleh karena itu, tidak terlalu keliru pula jika pekerja sosial di Indonesia senantiasa mencurahkan perhatiannya pada problema ini. Dari data yang tersedia secara nasional, sedikitnya ada empat masalah kesejahteraan sosial yang dapat diurai yang terkait dengan problema kemiskinan (poverty): yaitu kefakirmiskinan, kecacatan, ketelantaran, dan ketidaklayakan hunian (BPS dan Depkesos, 2001; BPS dan Depsos, 2002). Gambar 3 dan 4 menyajikan potret masalah kesejahteraan sosial tersebut dalam prosentase dan angka absolut.

1. Kefakirmiskinan. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2002 mencapai 35,7 juta jiwa dan 15,6 juta jiwa (43%) diantaranya masuk kategori fakir miskin. Secara keseluruhan, prosentase penduduk miskin dan fakir miskin terhadap total penduduk Indonesia adalah sekira 17,6 persen dan 7,7 persen. Ini berarti bahwa secara rata-rata jika ada 100 orang Indonesia berkumpul, sebanyak 18 orang diantaranya adalah orang miskin, yang terdiri dari 10 orang bukan fakir miskin dan 8 orang fakir miskin (BPS dan Depsos, 2002:9).

Catatan: data penduduk miskin, fakir miskin, dan ODK adalah prosentase mereka terhadap penduduk Indonesia; data anak terlantar adalah prosentase ‘anak telantar’ dan ‘anak rawan telantar’ terhadap jumlah anak Indonesia; data lansia adalah prosentase ‘lansia telantar’ dan ‘lansia rawan telantar’ terhadap jumlah lansia di Indonesia; data rumah tidak layak huni adalah prosentase ‘rumah tidak layak huni’ dan ‘rumah rawan tidak layak huni’ terhadap jumlah rumah/tempat tinggal di Indonesia.

2. Kecacatan. Berdasarkan Susenas 2000, jumlah ODK adalah sebanyak 1,46 juta orang atau sekira 0,74 persen dari seluruh penduduk Indonesia. Dilihat dari pendidikannya, sebagian besar dari mereka belum atau tidak pernah sekolah (43,17%), diikuti oleh mereka yang tidak atau belum tamat SD (25,82%), tamat SD (17,27%), tamat SMP (6,19%), dan selebihnya (7,45%) tamat SMA atau pendidikan yang lebih tinggi (BPS dan Depkesos, 2001:47-52).

3. Ketelantaran. Mencakup dua kategori ketelantaran; anak telantar dan lanjut usia (lansia) telantar. Pada tahun 2000, jumlah anak telantar mencapai 3,06 juta jiwa atau sekira 5,32 persen dari jumlah anak usia 5-18 tahun yang belum menikah (57,5 juta anak). Dalam konteks ini, dapat dimasukkan pula anak dalam kategori rawan telantar yang mencapai 10,09 juta atau sekira 17,55 persen dari seluruh anak Indonesia (BPS dan Depkesos, 2001:17). Sementara itu, masih pada tahun yang sama, dari sekira 15 juta lansia, 21,75 persen dan 33,89 persen dapat dikategorikan sebagai lansia telantar dan rawan telantar (BPS dan Depkesos, 2001:36).

4. Ketidaklayakan Hunian. Data Susenas 2000 memperlihatkan bahwa dari sekira 49 juta rumah tangga di Indonesia, 9,9 persen rumah tangga tinggal di rumah yang tidak layak huni dan 16,5 persen ‘agak’ layak huni (rawan tidak layak huni) (BPS dan Depkesos, 2001:62). Data tersebut juga menunjukkan bahwa ketidaklayakan hunian berhubungan dengan pendidikan rendah, pengangguran dan pendapatan rendah. Dengan kata lain, ketidaklayakan hunian tidak dapat dipisahkan dari masalah kemiskinan. Ternyata 23,53 persen rumah tangga yang tinggal di rumah tidak layak huni memiliki pengeluaran 20 persen di bawah garis kemiskinan dan 20,79 persen lagi memiliki pengeluaran 10 persen di bawah garis kemiskinan (BPS dan Depkesos, 2001:69-70).

IMPLIKASI BAGI PENDIDIKAN PEKERJAAN SOSIAL

Dewasa ini tengah terjadi pergeseran paradigma dalam kurikulum nasional, dari ‘Kurikulum Berbasis Mata Pelajaran (subject matter) (KBMP)’ ke ‘Kurikulum Berbasis Kompetensi’ (KBK) (lihat Bagir, 2004; Drost, 2004). Pada KBMP, tujuan instruksional sebuah mata pelajaran disusun sekadar demi menanamkan materi yang disepakati terkandung dalam sebuah mata pelajaran. Prosedur penyusunan kurikulum dimulai dengan mendaftar secara lengkap semua komponen materi pelajaran sebagai mana dipahami para ahli (authorities) di bidang terkait.

Pada KBK, tujuan instruksional sebuah mata pelajaran disusun berdasarkan kompetensi siswa yang diharapkan tercipta dari pembelajaran sebuah mata pelajaran. Istilah ‘tujuan instruksional’ (khusus) juga diganti dengan istilah yang lebih jelas, yakni ‘kompetensi’. Prosedur penyusunan silabus dibalik. Dimulai dengan penyusunan kompetensi yang hendak dibangun lewat pemberian sebuah materi pelajaran, baru kemudian dirumuskan daftar mata pelajaran yang perlu diberikan.

BOX 1: A SWOT ANALYSIS OF SOCIAL WORK EDUCATION IN CANADASocial work education at the university level has existed in Canada since 1914, when the Department of Social Service was established at the University of Toronto. There are now 34 schools at the university level, offering 31 BSW programs and 32 MSW programs. At the college level, there are 46 schools offering 60 programs. In 1997 there were 2,085 graduates from BSW programs and 705 graduates from MSW programs. At the college level, there were 4,540 graduates from social service programs in 1996, about double the number of university graduates. In the 1996 census, a total of 38,875 people identified themselves as social workers, though 44% of these respondents had training in related disciplines like sociology, psychology or education rather than in social work. Among those identifying themselves as social workers, 4.6% also identified as aboriginal, 7.4% as visible minority, 5.0% reported having a disability which impeded their ability to do their work.Strengths and WeaknessesWith regard to social work education, eight themes identified as strengths and seven identified as weaknesses emerged from the analysis. Strengths included: (a) a holistic practice orientation, (b) a generalist approach to practice, (c) the linkage between theory and practice, (d) regulation and certification, (e) increased cultural relevance of social work education, (f) the high quality of social work programs, (g) a continued demand for social workers, and (h) the values of the profession.Weaknesses included: (a) a lack of professional identification, or identity crisis, (b) an inability to promote the professions, (c) the diffuse knowledge base of the profession and the lack of specialized skills, (d) conflict between the values of social action and social control, (e) a lack of preparation to manage the stress of our work, (f) insufficient aboriginal, visible minority and multicultural members of the profession, and (g) for aboriginal people, that social work can be seen as a residual effect of colonization.Opportunities and ThreatsFive opportunities and five threats emerged from the analysis. Opportunities included: (a) design of cost effective programs which meet the needs of people we serve, (b) exercise of responsibility for social advocacy, (c) development of managerial competence in social workers, (d) extension of job opportunities through privatization, and (e) articulation of social work competences. Threats included: (a) a trend to neoliberalism, (b) increasing identification of social workers with the bureaucracy, (c) increasing managerialisation and the application of business principles in human services (d) increased community responsibility for service delivery, and (e) interdisciplinary as other professions begin to assume traditional social work roles.

Sumber: Anne Westhues, Jean Lafrance dan Glen Schmidt (2001:35-47)Cetak tebal dan italic oleh penulis

Mengingat pekerjaan sosial adalah applied discipline dan human profession (lihat Siporin, 1975; Morales, dan Sheafor, 1989; Dubois dan Miley, 1992; Parsons, Jorgensen dan Hernandez, 1994; Sheafor, Horejsi, dan Horejsi, 2000), maka konsep KBK kiranya dapat pula diterapkan dalam penyusunan kurikulum pekerjaan sosial. Perumusan kurikulum pekerjaan sosial bisa dimulai dengan merumuskan terlebih dahulu kompetensi apa yang perlu dimiliki oleh pekerja sosial. Ini dapat dilakukan, antara lain, dengan merujuk pada masalah yang akan ditangani.

Namun karena pekerjaan sosial adalah profesi yang tidak bebas nilai, maka selain kompetensi, matra ‘nilai’ (values) perlu mendapat penekanan secara khusus pula. Dengan demikian, konsep KBK dapat dikembangkan menjadi KBKK, yakni ‘Kurikulum Berbasis Kompetensi dan Komitmen’. Selain pekerja sosial dituntut untuk terampil menangani masalah kesejahteraan sosial, ia dituntut pula memiliki etika penanganan masalah. Dimensi etis ini menggariskan bahwa keberpihakan pekerja sosial terhadap para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (disadvantaged groups) harus tetap mewarnai kompetensinya dalam melakukan proses pertolongan.

PENUTUP

Harus diakui bahwa dibandingkan dengan profesi lain, pekerjaan sosial di Indonesia rupanya masih saja berkutat pada persoalan pencarian identitas, termasuk perumusan bidang garapan, kompetensi, dan komitmen pertolongan. Persoalan ini, meskipun bagi sebagian mungkin sudah menjenuhkan, tampaknya masih perlu didiskusikan. Soalnya, meski debat yang berlangsung frekuensinya seolah-olah sudah sangat sering. Namun sesungguhnya, hasil-hasil dari diskusi tersebut sangat jarang didokumentasikan dalam bentuk publikasi akademis. Sehingga sintesa dari hasil silaturahmi pemikiran tersebut seringkali sangat mudah diterpa angin. Akibatnya, sosok pekerjaan sosial di Indonesia terus menerus mengalami penyusutan. Wajahnya semakin pucat-pasi digerus tantangan zaman.

Makalah ini menawarkan satu pendekatan untuk menemukenali sosok pekerjaan sosial, yakni dengan merumuskan domain masalah yang akan ditangani. Contoh masalah kesejahteraan sosial yang ditampilkan tidak harus dipandang sebagai bidang vakum dan harga mati. Hanyalah sekadar memberi ilustrasi bahwa betapa ladang pembangunan kesejahteraan sosial masih sangat potensial untuk digarap. Pengkhususan dan pengkrucutan masalah tidak akan membuat pekerja sosial mati kutu, kehabisan garapan.

Ibarat pabrik pembuat roti, agar rotinya baik dan laku dipasaran, maka pabrik tersebut harus memiliki kejelasan terlebih dahulu bahwa yang akan dibuat adalah roti, bukan kue yang lain. Sayangnya, saya mendapat kesan, dalam usianya yang sudah relatif tua, masih ada lembaga pendidikan kesejahteraan sosial/pekerjaan sosial yang dibingungkan dengan persoalan mengenai bentuk ‘produk’ yang akan dihasilkan. Bila produk yang akan dihasilkan saja masih belum jelas, maka persoalan seputar ‘performa’ dan ‘pasar’ tentunya akan terus menghinggapi pendidikan pekerjaan sosial. Pendidikan kedokteran dan keguruan, barangkali, bisa dijadikan analogi. Pendidikan kedokteran sejak berdirinya hingga kini sangat jelas hanya menghasilkan dokter. Mereka adalah ‘pekerja’ di bidang kesehatan. Pendidikan keguruan juga sangat tegas hanya menghasilkan guru, ‘pekerja’ di bidang pendidikan. Meskipun mereka hanya memfookuskan pada bidang garapan yang ‘sempit’, kontribusi dan eksistensinya tidak ada yang meragukan hingga saat ini.

Agar pekerja sosial mampu memberi solusi konkrit pada problema kongkrit, memerlukan bukan saja kesepakatan, melainkan pula kearifan diantara para pendidik pekerjaan sosial. Ini tentu saja, kalau kita memang sungguh-sungguh memikirkan kehidupan pekerjaan sosial.???

BAHAN BACAAN

Bagir, Haidar (2004), “Salah Paham Ikhwal KBK”, Kompas, 20 Februari

BPS/Badan Pusat Statistik dan Depkesos/Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial (2001), Analisa Data Makro Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Jakarta: BPS

Morales, Armando dan Bradford W. Sheafor (1989), Social Work: A Profession of Many Faces, Massachusset: Allyn and Bacon.

Parsons, Ruth J., James D. Jorgensen dan Santos H. Hernandez (1994), The Integration of Social Work Practice, California: Brooks/Cole.

BPS/Badan Pusat Statistik dan Depsos/Departemen Sosial (2002), Penduduk Fakir Miskin Indonesia 2002, Jakarta: BPS

Chambers, Donald E. (2000), Social Policy and Social Programs: A Method for Practical Public Analyst, Boston: Allyn and Bacon

Drost, J. (2004), “Kurikulum Berbasis Kompetensi”, Kompas, 26 Januari

DuBois, Brenda dan Karla Krogsrud Miley (1992), Social Work: an Empowering Profession, Boston: Allyn and Bacon.

Gilbert, Neil dan Harry Specht (1986), Dimensions of Social Welfare Policy, New Jersey: Prentice-Hall

Hill, Michael (1996), Social Policy: A Comparative Analysis, London: Prentice-Hall

Huttman, Elizabeth D. (1982), Introduction to Social Policy, New York: McGraw-Hill

Jones, Howard (1990), Social Welfare in Third World Development, London: MacMillan

Sheafor, Bradford, W., Charles R. Horejsi, dan Gloria A. Horejsi (2000), Techniques and Guidelines for Social Work Practice, Boston: Allyn and Bacon

Siporin, 1975 Siporin, Max (1975), Introduction to Social Work Practice, New York: MacMillan.

Spicker, Paul (1995), Social Policy: Themes and Approaches, London: Prentice-Hall

Suharto, Edi (2003), Pekerja Sosial dan Lisensi Praktik: Bahan Permenungan, makalah yang disampaikan pada acara Tukar Pendapat, Ikatan Alumni STKS Bandung, Bandung 27 September 2003

Westhues, Anne, Jean Lafrance dan Glen Schmidt (2001), “A SWOT Analysis of Social Work Education in Canada”, Social Work Education, Vol.20, No.1, halaman 35-47

|

Kompetensi: fokus pada penanganan masalah kesejahteraan sosial. Komitmen mengacu pada tujuan pekerjaan sosial (Zastrow).

Ibarat kedokteran: menghasilkan dokter. Perkara dia mau jadi pedagang atau guru atau aktifis itu soal jenis job tetapi identitas tetap dokter.

Makalah ini haya menjelaskana satu pendekatan dalam menyusun kurikulum peksos, yakni berdasarkan masalah yang ditangani. Kompetensi dan komitmen. Tidak perlu takut kehabisan lading. Analogi kedokteran dan pendidikan.

Pendidikan kedokteran dan dokter. Dengan demikian, masalah kesejahteraan sosial di sini sesungguhnya sejalan dengan gagasan David Cox, paper ini memandang bahwa pendidikan pekerjaan sosial sebaiknya mengacu pada dua aspek tersebut. Yaitu, hakekat pekerjaan sosial dan kebutuhan (masalah).

Pendidikan kedokteranPendidikan sejarah di Rumania dan di Indonesia harus relative sama. Yang membedakan adalah isi sejarahnya. Di Rumania yang dipelajari adalah sejarah Rumania dan di Indonesia, ya sejarah Indonesia. Pekerja sosial di Indonesia harus dapat memberi solusi konkrit terhadap masalah yang dihadapi masyarakatnya.

PEKERJA SOSIAL DAN LISENSI PRAKTIK: BAHAN PERMENUNGAN

“Nothing is permanent but change.” Heraclitus (c.500 BC)

“Diibaratkan petinju, kini banyak lembaga pendidikan pekerjaan sosial yang sempoyongan dan bahkan tidak sedikit yang sudah pingsan. Bukan karena dipukul lawan mainnya. Melainkan karena kurang gizi dan motivasi, akibat sudah sekian lama ditinggalkan penontonnya.”

Perdebatan mengenai perlu tidaknya pekerja sosial memiliki lisensi untuk praktik telah lama berlangsung. Bila dipetakan, kelompok orang yang setuju dengan lisensi praktik membayangkan pekerjaan sosial sebagai profesi pertolongan kemanusiaan yang mirip dengan dokter, psikolog, perawat, dll. Sementara itu, kelompok yang kurang setuju, melihat pekerjaan sosial dalam konteks yang lebih luas, seperti perencana sosial, atau analis kebijakan pembangunan (bukan kebijakan sosial).

Bila diruntut, tampaknya kelompok pertama melihat kesejahteraan sosial dalam kacamata yang spesifik, yakni sebagai arena atau aktifitas pertolongan terhadap vulnerable groups. Sedangkan kelompok kedua, melihat kesejahteraan sosial sebagai bidang ilmu atau studi yang luas yang menjangkau segala bentuk pembangunan sosial. Generalisasi sederhana memberi petunjuk bahwa “mazhab Depsos” berada pada kubu pertama. Sedangkan, “Mazhab Diknas” berada pada kubu kedua. Masing-masing mazhab mewariskan paradigmanya kepada generasi berikutnya. Sehingga, seakan-akan, generasi penerus perlu merasa berdosa jika berbeda dengan mainstream pemikiran para seniornya.

Kontroversi mengenai soal ini ternyata juga masih berlangsung di negara-negara maju, khususnya di AS. Eileen Gambrill dan Robert Pruger (1992) mendokumentasikannya dalam buku Controversial Issues in Social Work. Dalam salah satu babnya yang berjudul Should Social Workers be Licensed? dipaparkan dua kubu yang berbeda antara James M. Karls yang setuju dan Thaddeus P. Mathis yang sebaliknya.

Sebelum membahas perdebatan dua kubu ini, ada baiknya kita diskusikan terlebih dahulu mengenai sertifikasi dan perijinan.

Setifikat dan Lisensi

Perkembangan mengenai lisensi pekerjaan sosial, adalah bagian dari gerakan evolusi “sertifikasi ke perijinan.” Sertifikasi adalah proses dengan mana pemerintah memberikan pengakuan terhadap seorang individu yang telah memenuhi kualifikasi tertentu. Sertifikasi berkaitan dengan pemberian ijazah yang menyatakan bahwa seseorang telah menyelesaikan tingkat pendidikan tertentu dan karenanya layak menyandang, misalnya, gelar sarjana pekerjaan sosial. Dengan demikian, sertifikasi menyangkut “pengontrolan gelar”, tetapi tidak secara otomatis memberi wewenang kepada yang bersangkutan untuk melakukan praktik mandiri dalam pekerjaan atau profesinya. Lantas, apa itu lisensi?

Dalam novel-novel Ian Fleming, agen rahasia James Bond diberi “lisensi untuk membunuh” (licensed to kill). Ia diberi ijin oleh masyarakat untuk mengakhiri hidup orang lain dalam kondisi tertentu. Ia tidak akan dipersalahkan dan dituntut peradilan sebagaimana jika orang lain melakukan hal serupa. Meskipun analogi ini merupakan contoh dramatis, lisensi pada intinya menyangkut soal seperti ini. Lisensi adalah ijin yang diberikan kepada orang tertentu dalam masyarakat untuk melakukan sesuatu; sesuatu yang tidak diijinkan dilakukan oleh orang lain. Seorang dokter bedah diberi ijin untuk menyayat tubuh manusia, perawat diperbolehkan melayani proses pengobatan, guru memiliki hak untuk mengajar.

Secara formal lisensi atau perijinan adalah proses dengan mana sebuah lembaga pemerintah memberikan ijin kepada seseorang untuk terlibat dalam pekerjaan tertentu berdasarkan pengujian bahwa yang bersangkutan telah memiliki tingkat kompetensi yang diperlukan untuk menjamin bahwa kesehatan, keamanan dan kesejahteraan masyarakat dapat dilindungi dengan baik.

Pro

Menurut Karls, pertanyaan mengenai perlu atau tidaknya pekerja sosial memiliki lisensi praktik pada intinya mengarah pada pertanyaan: (1) apakah para pekerja sosial memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus, serta karakteristik sebagai sebuah profesi, dan (2) apakah kesehatan, keamanan dan kesejahteraan masyarakat akan terlindungi dengan adanya lisensi. Meskipun Karls setuju lisensi, ia menyatakan bahwa berdasarkan studinya mengenai proses profesionalisasi, ‘social work is still a “semiprofession,” that is, it does not yet have all the characteristics of a “full profession.” Menurutnya, meskipun terdapat kerangka pengetahuan, jaringan sekolah-sekolah pekerjaan sosial, asosiasi profesional nasional, kode etik, sanksi sosial, dan model pelayanan, pekerjaan sosial masih kurang memiliki a common language (kesepakatan cara dalam menjelaskan masalah klien), exclusivity (bidang praktik yang secara khusus milik pekerjaan sosial dan tidak bercampur-aduk dengan profesi lain), dan a clear acceptance dari masyarakat terhadap kemampuan pekerja sosial dalam menyembuhkan suatu masalah.

Di AS, sebelum tahun 1960 ide mengenai praktik mandiri yang bersifat mencari keuntungan masih asing bagi pekerjaan sosial. Sekarang ini, ribuan pekerja sosial membuka praktik di kantornya masing-masing dan menerima bayaran langsung dari kliennya atau dari lembaga pemberi asuransi. Gerakan perlisensian ini sedikitnya dipengaruhi oleh tiga faktor: (1) peningkatan dramatis jumlah pekerja sosial yang berpraktik dalam kurun waktu 30 tahun ini disertai dengan ketidakpastian mengenai kualifikasi para pekerja sosial tersebut, (2) semakin menjauhnya pekerjaan sosial dari greja dan lembaga-lembaga nir-laba menuju praktik mandiri, dan (3) gerakan dari para pekerja sosial sendiri untuk meningkatkan citra pekerja sosial agar dapat lebih bersaing di pasar dan mampu memperoleh bayaran langsung dari pelanggan ketimbang dari lembaga pemberi pelayanan kemanusiaan.

Kontra

Mathis berargumen bahwa demi alasan profesionalisme, politis, ideologis dan etis, pekerja sosial tidak perlu diberi lisensi oleh negara pada saat ini. Pemberian lisensi tidak akan meningkatkan kualitas barang dan jasa yang diberikan oleh para pekerja sosial. Sebaliknya, perijinan mengarah pada terbentuknya stratifikasi dan rasisme kelembagaan. Secara khusus, perijinan telah membawa akibat buruk pada penduduk “kulit hitam” (Afro-Amerika), “kulit berwarna” dan kelompok miskin.

Ada beberapa argumen yang mendasari penolakan terhadap lisensi ini: (a) lisensi pekerjaan sosial mempersempit ruang lingkup dan hakekat pelayanan bagi orang-orang “kulit berwarna” dan “kelompok tidak beruntung” lainnya, (b) lisensi membatasi kesempatan kerja orang-orang kulit berwarna, khususnya dengan skrining yang berbasis pendidikan universitas yang bias dan tidak menghargai perspektif lain di luar pekerjaan sosial, (c) lisensi dapat dianggap sebagai upaya para pemimpin NASW untuk membangun hegemoni atas praktik profesional agar keanggotaan NASW dipandang sebagai “keanggotaan yang luar biasa.”

Menurut Mathis, munculnya gagasan pemberian lisensi bagi pekerja sosial terutama didorong oleh para pekerja sosial “aliran klinis” yang ingin berpraktik mandiri dan akan memperoleh manfaat dari bayaran langsung klien-kliennya. Kelompok pekerja sosial mikro ini hanya berjumlah sekitar 20% dari keseluruhan pekerja sosial berpendidikan dan terlalih yang ada di AS. Karenanya, para praktisi pekerja sosial makro dan pendidik pekerjaan sosial tidak akan diuntungkan dengan adanya lisensi ini.

Dorongan lain terhadap gagasan ini adalah adanya keinginanan dari para pekerja sosial untuk meningkatkan pendapatannya. Mengingat, banyak pekerja sosial yang bekerja di lembaga-lembaga nir-laba dengan klien yang umumnya berasal dari kelas ekonomi rendah. Dengan adanya lisensi, selain citra pekerja sosial dapat terangkat, pekerja sosial juga memungkinkan memperoleh penghasilan tambahan.

Penutup

Lisensi dapat melindungi masyarakat dari malparktik, sekaligus juga dapat meningkatkan kredibilitas pekerjaan sosial. Namun, bila lisensi dimaksudkan untuk mempersenjatai pekerja sosial dan dapat praktik mandiri, Karls menyarankan bahwa:’…social workers must be able to market themselves as having special competence to provide certain services that, hopefully, the client in need will buy.’

Yang terpenting, pertanyaan mengenai perlu tidaknya lisensi bagi pekerja sosial harus dijawab bukan hanya oleh pekerja sosial itu sendiri, melainkan pula oleh masyarakat dan para pembuat kebijakan. Agar, seperti makna ucapan Heraclitus di awal tulisan, pekerjaan sosial tetap berdenyut; bergerak dan maju bersama zaman. Dan seperti analogi dunia tinju, pekerjaan sosial masih diminati penontonnya.

Subscribe to:

Posts (Atom)